莎曼同车赴训 邱贻可护航女单卫冕路

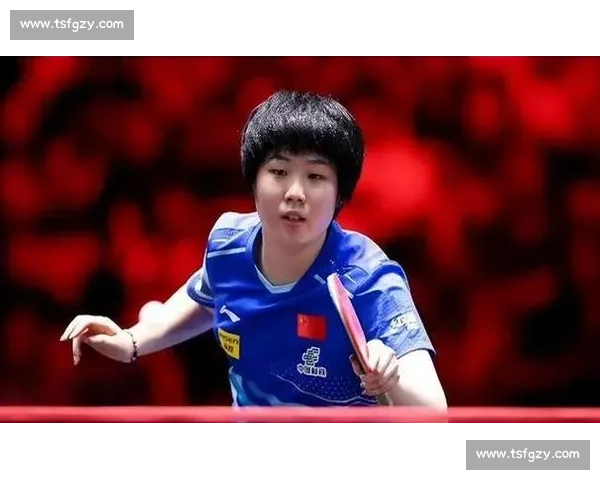

清晨六点半的北京,初秋的薄雾还未散尽,一辆训练班车已缓缓驶出国家乒乓球队基地。车窗内,孙颖莎正反复回看瑞典大满贯决赛的关键球录像,手指在屏幕上标记着发球落点;身旁的蒯曼低头在笔记本上勾画着战术草图,页脚处 "张本美和反手拧拉线路" 的字样格外醒目;斜前方的座位上,邱贻可教练正翻看着厚厚一叠技术统计报表,红蓝笔迹在纸上密密麻麻地标注着重点。这辆载着师徒三人的班车,正驶向澳门冠军赛的卫冕战场,也承载着国乒女队新老交替的战略使命。

车厢里的技术共生

看似寻常的同车训练场景,实则是国乒 "双核培养" 模式的生动缩影。今年新加坡大满贯女单决赛上,孙颖莎与蒯曼曾上演师徒对决,当时邱贻可在教练席上的技术提示适用于双方,最终孙颖莎以 4-1 获胜但赛后主动帮蒯曼复盘了全部失分点。这种良性竞争在日常训练中随处可见 —— 当蒯曼在仁川冠军赛 0-4 不敌张本美和后,是孙颖莎带着她连续三天加练长球压制战术,最终助其在乒超联赛实现 3-2 逆转。"她们在训练中是对手,场上是战友,这种关系能激发最大潜能。" 邱贻可的执教理念在数据中得到印证:采用这种模式后,孙颖莎的反手快撕成功率提升至 78%,蒯曼的世界排名也飙升至前十。

班车行驶途中,邱贻可突然指着视频中某个回合问:"蒯曼你看这里,如果换成你会怎么衔接?" 这个即兴提问立刻引发了热烈讨论,孙颖莎主动分享了应对伊藤美诚发球的心得,蒯曼则提出了破解张本美和中路牵制的新思路。这种随时随地的战术研讨,正是邱贻可 "碎片化教学" 的特色。正如他在多哈世乒赛后所说:"最好的训练不是刻板的计划,而是抓住每一个可教学的瞬间。" 当时孙颖莎在决赛中错失四个赛点后,正是靠着邱贻可赛前模拟的高压场景训练,才在决胜局以 11-7 稳住阵脚。

PG官方电子,pg大满贯,pg平台电子网站,pg电子官网站,pg.qq.com伤痕累累的冲刺

训练馆灯光下,孙颖莎双腿上的淤青格外醒目,那是连续征战留下的勋章。瑞典大满贯夺冠后,她的右肩连续 14 天需要每天三次冰敷,冰桶水面上漂浮的碎冰碴见证着这份荣耀背后的付出。但这些伤痛从未成为懈怠的理由,她反而将训练强度提升到新高度 —— 发球机被设置在每分钟 140 转的转速,比比赛平均水平高出 20 转,"赛前把极限提到 160 转,比赛时降回 140 转就会感觉轻松。" 这个带着 "狠劲" 的训练逻辑,让她在今年八站比赛中七进决赛,五次夺冠,以 12200 分的断层优势稳居世界第一。

横滨冠军赛 2-4 不敌陈幸同的失利,被孙颖莎视作重要的 "战术修正节点"。她把那场比赛的技术统计截图贴在训练馆挡板上,特别标注出 "第五局 7-5 领先时两个发球被直接拧拉" 的致命失误,每天训练前必先攻克这两个落点,直到数据从备忘录中彻底消失。这种极致的专注力延续到澳门备战中,她将训练重点锁定在接发球与快节奏转换,多球训练中反复演练第三板冲击与反手位拉带技术,"单败淘汰赛没有试错空间,第一板必须掌握主动。" 邱贻可的提醒时刻回响在训练馆内。

师徒三人的平衡术

训练馆角落的荣誉展示柜里,多哈世乒赛的金牌静静陈列,那是孙颖莎卫冕女单冠军后第一时间挂在邱贻可脖子上的战利品。"这是我们共同拼来的" 这句感言,道出了师徒间的深厚情谊。这种亦师亦友的关系,在日常训练中体现得淋漓尽致 —— 邱贻可会在清晨六点半陪孙颖莎加练发球,也会在她焦虑时用 "互怼" 化解压力;会严格检查球拍状态纠正技术动作,也会在赛后默默准备好冰袋和按摩油。当部分球迷质疑他兼顾孙颖莎和蒯曼会分散精力时,数据给出了有力回应:瑞典大满贯后,孙颖莎的技术稳定性提升 12%,蒯曼更是斩获世乒赛女双冠军。

蒯曼的快速成长成为国乒梯队建设的亮点。这位 18 岁小将在新加坡大满贯斩获女双、混双冠军和女单亚军,世乒赛上再夺女双桂冠,这些成绩离不开孙颖莎的传帮带。乒超联赛期间,即便深圳大学队已提前锁定决赛席位,孙颖莎仍坚持每天陪蒯曼加练两小时,带伤示范如何破解削球手的旋转陷阱。这种良性互动让邱贻可的 "双核模式" 落地生根,正如他所说:"孙颖莎的经验能帮蒯曼少走弯路,蒯曼的冲击力也能刺激孙颖莎保持警觉。"

当训练班车抵达基地时,晨雾已散,阳光透过车窗在地板上投下移动的光斑。孙颖莎背起球包时,肩带勒出的痕迹与冰袋留下的凉意形成奇妙的叠加;蒯曼的笔记本上又多了几行新的战术构想;邱贻可合上报表,目光坚定地望向训练馆方向。澳门冠军赛的抽签结果已揭晓,孙颖莎将在半区迎战伊藤美诚等强敌,蒯曼则要单挑日乒三大主力,师徒三人的卫冕与冲锋之路正式开启。在乒乓球旋转的世界里,这辆载着梦想的班车,正驶向属于她们的下一个巅峰。

发表评论